在美国田纳西州诺斯维尔市附近的“少儿屋学习中心”,阿曼达· 基茨一走进教室就被四五岁的小孩们围住了。“哎,我的宝贝儿们今天怎么样呀?”她说着,拍拍这个的肩膀,抚抚那个的头发。阿曼达是位苗条而有活力的女性,经营这家以及另外两家托儿所已差不多有20年了。她蹲下身跟一个小女孩说话,把双手搁在膝盖上。

“机器胳膊!”几个孩子叫道。

“你们还记得这个哈。”阿曼达一边说,一边把左臂伸出来。她翻开手掌向上,伴着一阵轻微的嗡嗡声,不留心是听不出来的。她把肘部屈起,又是一阵嗡嗡声。

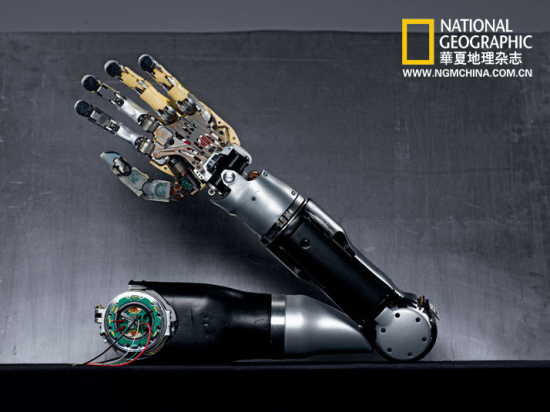

“让它干点儿傻傻的事吧!”一个女孩说。“傻傻的?记得我怎么跟你们握手吗?”阿曼达说着,伸开手臂,转动手腕。一个男孩犹疑地伸出手去,碰了碰她的手指。他触到的是肉色的塑料,指端微向内屈。表皮下是三个马达,一具金属框架,和一套尖端电子系统。这装备的顶端是一个白色的塑料罩,接在阿曼达的肱二头肌中段,套住一截残肢——她在2006年一场车祸中失去的左臂差不多就只剩下这点儿了。

差不多,但不是仅此而已。她的大脑中,在意识层面之下,还存有那条手臂的完好图像,如同幽灵。当阿曼达想着弯曲肘部的时候,这条幽灵手臂就动了。神经冲动从她的大脑中急速传出,被白塑料罩中的电极传感器接收并转换成让马达发动的信号,于是机器臂的肘部屈起来了。

“其实我不用想着它。我就直接让它动。”40岁的阿曼达说。她使用的义肢除了这个标准型的之外,还有一个更具实验性、可控性更强的。“出车祸之后我失魂落魄,不明白上帝为什么对我这么狠。可这些天我总是兴高采烈的,因为他们在不断改良这只手臂。总有一天我能用它来感知东西,或是在孩子们唱歌我击掌的时候找准拍子。”

即便筋肉骨骼损毁或丧失,曾经控制着它们的大脑区域及神经也会继续存活,阿曼达就是活生生的例子。对许多伤残者而言,与断肢对应的脑区和神经都在静候联络,如同话机被扯掉的电话线。医生们已开始利用神乎其技的外科手术,为患者把这些人体构造与照相机、话筒、马达之类的装置连接起来。于是,盲人能视,聋人能听,而阿曼达能双手操持家务了。阿曼达· 基茨是“明日人类”中的一员。这个人群的躯体部分缺失或损毁,以嵌入神经系统、听从大脑指令的装置来替代。他们使用的这些机器被称作神经义肢,或者——科学家们越来越喜欢用这个大众流行的词语——生物电子装置。埃里克· 施伦普自1992年在一次跳水中摔断脖子后始终四肢瘫痪,现在能靠植入皮下的一部电子装置来挪动手指,握住餐叉了。乔· 安· 路易斯是一位女盲人,却能在一架与视觉神经沟通的微型相机的帮助下,看到树木的轮廓。还有一岁半的艾登· 肯尼,现在能听妈妈说话并应答,因为这个生来失聪的男孩耳朵里有22个电极,它们把话筒采集到的声音转化成了听觉神经可以读懂的信号。

这是一项细致入微的工作,需要经历一系列试验并且失误百出。虽说科学家们了解把机器与思想相连的可能性,但他们也懂得保持这种连接有多么困难。举例来说,如果阿曼达断臂上的塑料罩移了位,哪怕只是一点点,也有可能令她合不拢手指。尽管如此,生物电子装置仍代表着科技的一大飞跃,研究人员如今能让残疾者找回的身体机能,是他们过去想都不敢想的。

“这项工作的核心即在于此:修复。”美国神经疾病与中风研究所的神经工程主任约瑟夫· 潘克拉齐奥说,“一个有脊柱损伤的患者能去餐厅吃饭,不用人喂,而旁人也看不出异样,这就是我对成功的定义。”

在芝加哥康复中心(RIC)的罗伯特· 利普舒尔茨的办公室里,人类尝试修复躯体的历史以人造假手、假腿和假脚的形式展现在一座座架子上。“假臂的基本技术在过去100年里都没怎么变,”他说,“材料不一样了,我们无非是用塑料取代了皮革,但基本构造不变:一堆钩子和铰链,用绳缆或马达来驱动,用杠杆来控制。好多缺胳膊少腿从伊拉克回来的人都领到了这样的家伙。喏,戴上试试。” 利普舒尔茨从架子里拽下一只塑料壳给我。

原来是一只左肩臂的义肢。肩膀那部分就是一块胸甲,用缚带固定在胸前;手臂在肩部和肘部以铰链连接,末端是一把金属钳。要伸出手臂,就得向左扭过头来,用下巴压住一根操纵杆,再加上一点抛掷动作把手甩出去。还真是说多别扭就有多别扭。而且死沉。20分钟之后,脖子就因为古怪的姿势和费力的压杆动作而疼痛起来。很多截肢者最后都对这种假臂敬而远之。

“有时我很不情愿拿这种东西给患者,” 利普舒尔茨说,“因为我们实在不知道它能不能帮得上忙。” 他和康复中心的其他同事认为,比较能派上用场的,还要数阿曼达· 基茨自愿试用的那种义肢——实施操控的是大脑,而不是正常情况下与伸手动作无关的身体部分。有种名为“靶向肌肉神经支配重构”的技术,利用截肢后残存的神经来控制人工肢体,于2002年首次在一位患者身上试用。四年后,阿曼达出了车祸在医院里卧床时,她丈夫汤米· 基茨从网上读到了相关报道。事故发生时,一辆卡车撞烂了她的车,也挤碎了她肘部以下的左臂。

“那时我恼怒、伤心,了无生趣。我就是接受不了。”她说。但汤米跟她说了芝加哥有人装新型义肢的事,带来一线希望。“当时看来这是我们的最佳选择了,比粗笨的普通假臂强得多。”汤米说,“阿曼达听说后竟也兴奋起来。”很快他们就坐上了去往芝加哥的飞机。

托德· 库伊肯是芝加哥康复中心的一名内科医生兼生物医学工程师,负责生物电子假臂的开发。他知道,截肢者残臂内的神经仍能传递来自大脑的信号。他也知道,义肢内的电脑可以指挥电动机发出动作。问题在于怎样建立联系。神经传导电信号,却不能直接连在计算机的数据线上。(神经纤维与金属导线工作起来不搭调,而且导线接入身体处的开放伤口会成为感染入侵的高危通道。)

库伊肯需要找一种放大器来增强神经带来的信号,这样便不必直接求之于神经。他在肌肉中找到了。肌肉收缩时会释放出一股电脉冲,足以被贴在皮肤上的电极感应到。他开发出一种技术,把被切断的神经从原来的肢体损毁处移走,转接到有适当的信号放大功效的其他肌肉。

2006年10月,库伊肯开始为阿曼达接驳。第一步是把早先分布在整条手臂中的主要神经保住。“这些神经原本就负责胳膊和手的运作,但如今我得另外找出四个肌肉区域,把它们转接过去。”库伊肯说。这些神经发端于阿曼达的大脑运动皮质(这里存有肢体的大略图像),在残臂的末端戛然而止,正如被切断的电话线。通过繁复的手术,它们被一名外科医生重新接入上臂肌肉的不同区域,并在之后几个月中一毫米一毫米地生长,在各自的“新家”中扎根。

“三个月后我开始感到轻微的刺痒和抽搐,”阿曼达说,“四个月后,我触碰上臂的时候竟真能感觉到手的不同部位。我在不同的位置摸摸,感觉对应着一根根手指。”她感受到的其实是嵌在大脑中的那条“幽灵手臂”,它如今又连上了血肉。阿曼达心里想着挪动“幽灵手指”时,上臂的真实肌肉就会收缩。

又过了一个月,她装上了自己的第一只生物电子手臂,电极藏在断臂外围的塑料罩中,捕捉肌肉的信号。此时的挑战在于如何把这些信号转化为活动肘部和手掌的指令。从阿曼达那一小段上臂中涌出了庞杂的电子“噪音”,其中夹杂着“伸直肘部”或“转动手腕”这样的信号。安装在假臂内的微处理器必须经过周密编程,才能拣出正确的信号,发送给相应的马达。

因为有阿曼达的“幽灵手臂”,筛选这些信号才成为可能。在康复中心的一间实验室中,工程师布莱尔· 洛克负责完成编程的细小调整。他让阿曼达卸下假臂,在她的残臂上贴满电极。她站在一台大平板电视前,屏幕显示着一只浮在蓝色背景上的手臂——这就是“幽灵手臂”的映像。电极接收阿曼达的大脑发给残臂的指令,屏幕上的手臂就会动。

洛克压低嗓音——以免妨碍阿曼达集中精神——让她把手翻过来,掌心向内。在屏幕上,手掌翻动,掌心向内。“现在伸直手腕,掌心向上。”他说。屏幕上的手又动了。“是不是比上次好?”她问。“对呀,信号很强。”阿曼达笑了。接下来洛克让她把拇指与其余四指并拢。屏幕上的手照做了。阿曼达睁大了眼睛:“哎呀,我之前都不知道自己能这样做!”一旦与某个特定动作对应的肌肉信号被识别出来,就可以设定假臂的计算机程序,使之搜寻这种信号,并在寻获时激活相应马达。

阿曼达练习使用假臂的地方就在库伊肯的办公室楼下,是一间由作业治疗师安设的公寓,里面有初获假肢的残疾人日常可能用到的各种器具。带炉灶的厨房,放金属餐具的抽屉,睡床,配衣架的橱柜,洗手间,楼梯——都是人们每天不经意使用着的器物,但对失去某段肢体的人来说却产生了巨大的阻力。阿曼达做花生酱三明治的动作能看得人目瞪口呆。她把袖子卷起来,露着假臂的塑料罩,动作十分流畅:用那只完好的手臂托起一片面包,用假臂的手指抓起刀子,手肘弯曲,一来一去地抹着花生酱。

“刚开始的时候也不容易,”她说,“我努力活动,手却常常走不对地方。”但她下功夫练习,假臂用得越多,动作就变得越自然。阿曼达现在最想要的是假臂的知觉。它会对许多活动大有帮助,包括她最喜欢做的一件事——喝咖啡。“纸杯的毛病在于,我的假手抓东西时会一直收拢,直到握紧才停下来,而拿着纸杯不可能握紧。”她说,“有一回在星巴克就出了洋相,用假手去抓纸杯,‘扑’的一下捏爆了。”

库伊肯说,她大有希望得到这种知觉,还是要靠她的“幽灵手臂”。芝加哥康复中心与约翰· 霍普金斯大学应用物理学实验室的生物工程师合作,一直在为阿曼达这样的患者开发一种新型义肢,它不仅更灵活——拥有更多马达和关节——指端还有压力感应垫。一些类似活塞杆的细棒与感应垫相连接,抵住阿曼达的残肢。

手上受力越大,“幽灵手指”的感觉就越强烈。“这样我就能察觉手握得有多紧了。”她说。通过细棒振动的速度,她还能区分手指摸过的物体是粗糙(比如砂纸)还是光滑(比如玻璃)。“我去芝加哥试用了一下,非常喜欢。”她说,“我都希望他们现在就让我拿回家去。可是它比我在家用的假肢复杂得多,他们还不能放心地交给我。”埃里克· 施伦普与阿曼达不同,他不需要假肢,只需要让自己天生的手臂复工——自从施伦普在1992年摔断脖子变成四肢瘫痪,它们就没自己动弹过。然而,如今这名40岁的俄亥俄男子能捏起刀叉了。

他能这么做,要归功于凯斯西储大学的生物医学工程师亨特· 佩卡姆开发的一种植入装置。“我们的目标是恢复手的抓握能力。”佩卡姆说,“动手是独立生活的关键。”

施伦普的手指肌肉和控制它们的神经依然存在,但从大脑传来的信号到颈部就被截断了。佩卡姆带领其他工作人员从施伦普的胸部插入八根微细的电极,在右臂的皮下一路走到手指肌肉。他胸前的肌肉收缩时,会引发一个信号,经由无线发射器传给挂在他轮椅上的小型电脑,后者将信号解读后传回植入他胸部的接收器,再由导线顺着手臂传到手上,于是信号命令手指的肌肉收紧、握拢——这一切都在1微秒内完成。“我能抓起叉子自己吃饭了,”施伦普说,“这意义重大。”

大约250个人接受了这种仍处于实验阶段的技术的治疗。但另有一种生物电子装置已表明,大脑与机器的结合可以是强大而经得起时间考验的,过去30年中全球已有近20万人装上了它。这就是耳蜗植入装置。艾登· 肯尼是最近接受植入的患者之一。他母亲塔米· 肯尼还记得一年前得知自己的宝宝连助听器都用不了时的情景。“我就只是把他抱在怀里哭,”她说,“我知道他听不见我的声音。他以后怎么跟我沟通呢?有一回,我丈夫拿两只铁锅互相击打,希望他有点儿反应。”艾登全然没听见那噪音。

现在他就听得见了。2009年2月,约翰· 霍普金斯大学的外科医生在他每个耳蜗内曲折地放入了带有22个电极的细线(耳蜗是正常情况下负责感应声波振动的内耳构造)。艾登身上的话筒接收声音,把信号发送给电极,而后者直接把信号转入神经。

“手术后一个月,医生启动植入装置的那天,我们发现他对声音有反应了。”塔米·肯尼说,“他会对我的话音转过头来,太神奇了。”现在他正在配合治疗学说话,迅速赶上听力健全的同龄人。

继耳蜗装置之后,生物电子眼也许会很快问世。几年前,视网膜色素变性夺去了乔· 安· 路易斯的视力,这种疾病会毁坏眼内负责感光的杆细胞和锥细胞。然而她最近恢复了部分视力,是得益于眼科专家马克· 胡马云的研究。

患有这种眼疾的病人,通常会有部分内层视网膜未受损伤,乔· 安· 路易斯就是如此。这一层视网膜构造中布满了双极细胞和神经节细胞,正常情况下它会收集来自外层的杆细胞和锥细胞的信号,再转给从视觉神经发散出来的纤维。早先没人知道内层视网膜使用的是什么样的信号,或者如何对之输送它能够解读的图像。1992年,胡马云开始在手术中为此类患者的视网膜装上微小的电极阵列,这样试验了一小段时间。

“我叫他们用眼睛追踪一个点,他们做到了。”他说,“他们能看见排成行列和柱状的东西了。”又经过十年的试验,胡马云和同事们开发出一套系统,命名为“阿耳戈斯”(希腊神话中的巨人,长着上百只眼睛)。患者佩戴一副墨镜,上面装有一架微型摄像机和无线发射器。影像信号被发送给腰带上的电脑,转成神经节细胞能读懂的电脉冲,再发送给置于耳后的接收器。从那里引出一根导线接入眼内,通向轻轻附着在视网膜表面的方形16电极阵列。脉冲激发电极,电极激发细胞,然后大脑完成剩下的工作,让第一批接受治疗的患者看到了物体的边缘和粗略轮廓。

2006年秋,胡马云和他所供职的“第二视界”公司联合一支国际团队,把阵列中的电极增加到60个。和像素更多的相机一样,新阵列能产生更清晰的图像。来自得克萨斯的路易斯是最早获得新阵列的患者之一。“现在我又能看出树的轮廓了,”她说,“印象中那是我失明前看到的最后一样东西。现在我看得到向四面八方伸出的枝干。”

研究者又使神经义肢的概念更进一步,开始用它来辅助大脑本身。参与一项“大脑之门”计划的科学家正试图把完全丧失行动能力的患者的大脑运动皮质直接与电脑相连,使他们能够用意念来操控外界物体。现在已有受试者能这样移动电脑屏幕上的光标。研究者甚至计划开发一种人工海马,替代人脑中储存记忆的海马结构,用来为失忆患者移植。

不是每件事都会进展得那么顺利。在首批接受“大脑之门”治疗的四名患者中,有一人后来决定取下电脑接头,因为它干扰其他的医疗设施,而乔· 安· 路易斯说她的视力还没恢复到能安全过马路的地步。然而阿曼达的断臂装上了更有弹性的新型塑料罩,控制手臂的神经与电极得到了更好的调谐。

“这意味着我能用假臂做的事大大增加了。”她说,“芝加哥那边又出了一款新的,可以让我做出好多不同的抓握动作,我想拿来用。我希望能用假手跟我园里的孩子们一起捡拾硬币、小锤和玩具。”库伊肯说,这都不是什么奢望。“我们把辅助生活的工具带给患者,比他们之前用的要好一些,但仍嫌粗劣,跟精巧的人体构造没法比。它们在大自然面前,就像举在太阳下的蜡烛一样微不足道”。

尽管如此,至少使用着那些工具的人们能举得起蜡烛了,有的甚至还在黑暗中看见了跳动的一星烛火呢。

全球未来10大最酷洗衣机

全球未来10大最酷洗衣机  据说这46招能让你变得更聪明

据说这46招能让你变得更聪明 逆天了!这些发明居然是出自科幻小说

逆天了!这些发明居然是出自科幻小说 我们未曾在意的10项重要技术

我们未曾在意的10项重要技术  中国文化中的神仙都是怎么诞生的

中国文化中的神仙都是怎么诞生的 盘点全球八个最好和最差的电能来源

盘点全球八个最好和最差的电能来源 拯救地球10大新技术 沼气池也光荣入选

拯救地球10大新技术 沼气池也光荣入选 全球访问量最NB的17个网站,有你常去的吗?

全球访问量最NB的17个网站,有你常去的吗?